박정희 전 대통령의 유신 폭압에 거의 홀로 맞서고 있던 청년 시인 김지하,

그가 반공법 위반 혐의로 구속된 것이다.

당시 그것은 사형선고보다 더 심한 형벌이었다.

그 김지하 시인은 박경리 선생님 외동딸의 남편 사위였다.

이 사실은 모든 언론과 방송의 1면 대서특필이 되었다.

그날 어린 아들을 어머니 박경리 선생님께 맡기고,

교도소로 뛰어간 딸 대신 선생은 손주를 업고 원고를 쓰셨다고 했다.

이 김지하의 구속사건 이후 박경리 선생집에 전화 한 통이 오지 않았고,

알고 지내던 수많은 사람이 피하는 시간이 되었다.

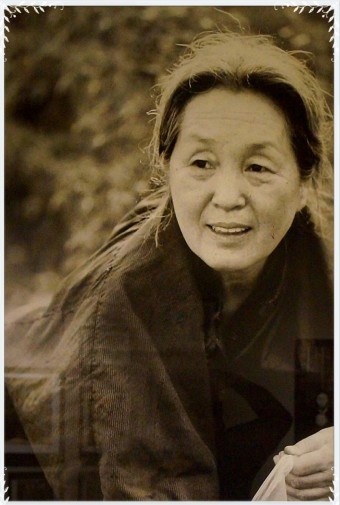

세상의 비정은 그렇게 선생을 쳤다. 젊은 할머니가 된 슬픔투성이 그녀의 생을.

생은 완전한 고립이었고 등에는 젖먹이 손주가 업혀 있었다.

사방이 절벽 같았다.

사위는 감옥으로 가고 딸은 그 뒷바라지에 숨이 막히고 있는데

자신은 가장으로서 손주들을 살려야 했다.

할 수 있는 것이라고는 쓰는 일뿐인 그녀는 서울을 떠나 원주로 간다.

그리고 문을 닫는다.

선생의 아들이 의료사고로 죽어갔던 그 불신 시대의 시간처럼

그녀는 세상에 절망했을 것이다.

그런 그녀가 할 수 있는 일은 살아남는 일과 쓰는 일이었을 것이다.

고립을 당하는 것이 아니라 스스로 문을 닫아걸고 자발적으로 자신을 고립시킨 것이다.

절벽 같던 외로움은 창작에의 벼랑길로 변한다.

그녀는 그 고립의 그곳의 여왕이 되어 대하소설 "토지"라는 하나의 '월드'를 창조한다.

그렇게 '토지'가 태어나고 어느 날

그녀는 자신의 집을 방문해 존경심을 어쩌지 못해 얼어붙어 있는

젊은 여성 소설가에게 재봉틀을 보여주며 말한 것이다.

"내 책상 앞에 앉으면 바라보이는 데에 저걸 놓아두었어요.

일부러 그랬어요.

글 안 되면 손바느질한다.

타협하지 않는다.

그걸 잊지 않으려고"

타협한다는 것은 무슨 뜻이었을까.

이제 박경리 선생을 만났을 때의 선생만큼 나이를 먹은 나는 안다.

그 타협의 대상은 돈만은 아니다.

그 타협의 대상은 세상만이 아니다.

권력만이 아니고 인기나 명성만이 아니다.

그 타협의 유혹 중 가장 무서운 것은 자기 자신과의 타협이다.

지금 쓰고 있는 이 글에 진심을 다 할 수 없다면

미련 없이 삯바느질하시겠다는 것이었다.

그것은 문학에의 지나친 고결주의가 아니라 자존감에 관한 이야기이다.

생각해 본다.

세상이 말하는 좋다는 것이 꼭 좋은 걸까,

세상이 말하는 나쁜 것이 꼭 나쁜 것일까.

그 당시 시인 김지하, 그가 말년에 그랬듯이,

정권에 협조하고 그래서 박경리 선생도 온갖 문학상을 휩쓸고,

덩달아 문화훈장도 받고 대통령이 보낸 귀한 양주를 하사받고,

그러면 그녀의 서울 집에는 더 많은 문객이 드나들고 그녀는 더 호화로워졌겠지.

불교에서 용맹정진이라는 수련이 있는데

그 용맹정진이 이런 것이다.

힘겹고 아파서 더 이상 들어 올릴 수 없는 오른발을 들어 왼발 앞에 놓고,

더 이상 나아갈 수 없는 왼발을 들어 오른발 앞에 놓는 것.

그 한발, 한발,

그게 용맹정진 이라고,,

먼지가 앉은 책상 의자에는 허름한 관이 놓여 있었다.

고독의 왕관.

나는 그것을 쓰고 자리에 앉아 노트북을 열었다.

그리고 글을 쓴다. 정치란 무엇인가...

서현정치연구소

이사장 김 현 욱